Das alte Haus

Es ist sonniger Spätsommer im Jahr 1994 und früher Nachmittag. Seit einer guten Stunde bin ich mit meinem Fahrrad im Grenzgebiet zwischen Thüringen und Sachsen unterwegs. Langsam rolle ich nun, von der Jahnshainer Höhe kommend, auf einen weißen Kirchturm zu, der zunächst klein wirkt, wie eine ferne Erinnerung.

Da ist es endlich - das gelbe Ortseingangsschild "Rathendorf".

Der Ort hat etwa 500 Einwohner und erstreckt sich über eine Länge von 3 km beidseitig des Dorfbaches in einem flachen Tal.

Für geschichtlich Interessierte:

die Entstehung dieses typischen Waldhufendorfs liegt im 12. Jahrhundert. Durch großflächige Waldrodungen konnten die aus dem Westen Deutschlands in dieses ursprünglich slawische Gebiet zugewanderten fränkischen Siedler neue Dörfer anlegen und Feldanbauflächen gewinnen.

In nur etwa 8km Entfernung liegt das Dorf Doberenz. Das dürfte darauf hindeuten, dass unsere Vorfahren väterlicherseits schon lange in dieser Gegend ansässig waren.

Am verwaisten "Gasthof Rathendorf" biege ich nach links in die parallel zum Bach verlaufende Dorfstraße ein. Rechts oben auf dem Hügel grüßt mich jetzt greifbar nahe der altvertraute klobige Kirchturm:

Noch 100m, dann lasse ich langsam ausrollen, denn auf der rechten Straßenseite erscheint es jetzt – das Objekt nostalgischer Erinnerungen und mancher nächtlichen Träume.

Im schmutziggrauem Gewand bietet es allerdings einen erbärmlichen Anblick.

Da im ersten Stock ganz links ist das Fenster, hinter dem ich fast auf den Tag genau vor 50 Jahren geboren wurde.

Rückblickend waren es - trotz DDR - im großen und ganzen glückliche und wohlbehütete Zeiten, die ich in diesen Mauern und im Schatten freundlicher Bäume zusammen mit meinen zwei Brüdern verbringen durfte.

Ich lehne das Rad an den morsch und lückenhaft gewordenen hölzernen Zaun und krame aus der Gepäcktasche eine altertümliche Postkarte hervor, sie zeigt ein handcoleriertes Foto etwa aus der Zeit um die Jahrhundertwende:

Unter der Überschrift "Gruß aus Rathendorf" ist das Haus aus der gleichen Perspektive abgebildet, aus der ich es jetzt betrachtet, aber welch ein Kontrast!

Fenster mit weißen Gardinen auf frisch geputzter Fassade, ein neues rotes Ziegeldach und metallisch glitzernde Dachrinnen. Ein Spalierobstbaum rankt sich bis zur Mitte des Giebels empor. Weiße Wolken und zartgrüne Birken rahmen die Idylle ein.

In Höhe des zweiten Stockwerks prangt in großen goldgelben Lettern ein Schild: "Materialwarenhandlung Max Doberenz". Die Holzläden des Schaufensters sind zurückgeschlagen.

Dort wo jetzt meterhohes Unkraut aus dem Vorgarten emporschießt, sieht man schemenhaft meine Großmutter als junge Frau, stolz in weißer Schürze zwischen gepflegten Beeten. Daneben zwei andere, ebenfalls festlich herausgeputzte Frauen, wahrscheinlich die Mieter des "Kleinen Hauses".

"Kleines Haus" deshalb, weil das Haus eigentlich aus zwei Häusern besteht, die beide mit ihren Giebeln zur Dorfstraße zeigen.

Das "Kleine Haus" ist mit dem "Großen Haus" durch einen Zwischenbau verbunden. Beide ragen in den Abhang des Kirchberges hinein, so dass der hintere Teil des Erdgeschosses als natürlicher Keller dienen konnte.

Die erste Etage des "Kleinen Hauses" ist durch eine Freitreppe aus rotem Rochlitzer Porphyr zu erreichen, die ein schmaler, aus Ziegeln gemauerter, Bogen überspannt (auf dem Foto durch Bäume verdeckt). Das Erdgeschoss diente als Waschküche, Schweinestall und Kartoffelkeller.

Haus und Grundstück hatten meine Großeltern als junges Ehepaar um die Jahrhundertwende erworben und ließen danach zahlreiche bauliche Veränderungen durchführen. Beide stammten aus alteingesessenen Rathendorfer Bauernfamilien.

Großvater war der älteste von drei Söhnen, deren elterlicher Vierseitenhof im Oberdorf auf einem Hügel über das Tal blickt. Da immer nur der jüngste Sohn den väterlichen Hof erbte, blieb für die nachfolgenden Geschwister nur die Wahl zwischen Einheiraten, Auswandern oder Häuslerdasein. Natürlich mussten sie vom regulären Erben ausgezahlt werden, sodass – wie im Fall meiner Großeltern – oft eine gute materielle Basis für einen Neuanfang vorhanden war. Daraus konnte unter anderem auch das Ingenieurstudium meines Vaters bezahlt werden.

Heute ist Sonntag, es ist Mittagszeit, herrlichster Altweibersommer. Im Dorf herrscht eine fast schon gespenstische Stille – kein Mensch ist weit und breit zu sehen. So wie ich es auch früher immer tat, schiebe ich mein Fahrrad die schmale Gasse empor, durchquere den steilen Hinterhof und stelle es neben dem Eingang zur "Rollkammer" ab (ganz früher hat hier mal eine handgetriebene Wäschemangel gestanden). Doch die massive Bohlentür ist fest verschlossen.

Das Reich der Großeltern

Es zieht mich mit magischer Gewalt in das Hausinnere und ich begebe mich auf die Suche nach einer Einstiegsmöglichkeit. Schon will ich durch eines der zerschlagenen Fenster klettern, da entdecke ich, dass die Tür, die einst zur Küche der Großeltern führte, nur angelehnt ist.

Sie lässt sich mit leisem Knarren öffnen, so als wolle mich das Haus begrüßen. Wie ich die wenigen Stufen im verfallenen Vorbau hinabsteige, empfängt mich Dunkelheit und muffige Kühle.

Langsam gewöhnen sich meine Augen an das Dämmerlicht und sehen eine Stätte der Verwüstung und des Verfalls. Bierbüchsen liegen zwischen zerschlagenem Mobiliar, die steinernen Fußbodenplatten sind vollständig herausgerissen, von der Decke hängen lehmige Strohreste herab. Der große gusseiserne Herd ist verschwunden, nur ein direkt in den Schornstein eingemauerter Kessel (er diente als Heißwasserbehälter) steht fest wie zu alten Zeiten.

Als Kinder waren wir oft hier unten und holten uns von Oma einen Bonbon oder ein Blatt Malpapier ab. Rechts neben der Ausgangstür zum Vorhäuschen stand der Stuhl, auf dem manchmal der Häusler Max Stein saß. Auf dem Heimweg von der Feldarbeit machte er hier regelmäßig Station, um Bier zu kaufen und davon gleich zwei Flaschen an Ort und Stelle zu leeren. Er wohnte nicht weit von uns im winzigen "Armenhaus" direkt am Dorfbach, von seinen zahllosen Kindern waren die meisten geistig behindert. Im Dorf war man sich sicher, dass dies eine Folge der väterlichen Trunksucht sei.

Ich erinnere mich an Frieda und Erich, die damals so zwischen dreißig und vierzig Jahre alt gewesen sein müssen.

Die bedauernswerte Frieda schritt in grauer Kittelschürze und stumpf nach vorn gerichtetem Blick und laut vor sich hinschwadronierend die Dorfstraße entlang, verfolgt von einer Horde johlender Kinder, die mit Steinen und Blechbüchsen nach ihr warfen.

Nicht ganz so harmlos war Bruder Erich. Ich erinnere mich, wie er uns Kinder mal hinter ein Gebüsch lockte, um vor uns exhibitionistische Handlungen auszuführen.

Wir erzählten zu Hause davon und kurz danach verschwand Erich und wurde nie wieder gesehen.

Die Küche der Großeltern war schon immer dunkel, erinnere ich mich. Aber heute dringt durch einen Türspalt aus dem benachbarten Ladenraum gleißende Helligkeit herein, denn die Nachmittagssonne scheint voll durch das große, blind gewordene Schaufenster. Die Verkaufstheke ist verschwunden, stattdessen auch hier leere Bierbüchsen, kaputte Regale, Scherben und Abfall:

Ich schnuppere intensiv die Luft und glaube noch eine Spur jenes unvergesslichen Dufts zu entdecken, der sich aus dem Gemisch von Gewürzen, Salz- und Heringsfässern, Bonbons etc. zusammensetzte.

In der Nachkriegszeit wurde Großmutter hier im Laden oft auf hinterhältige Art bestohlen: zwielichtige Kunden kamen und schickten sie nach Bier in den Keller, um in der Zwischenzeit über die Theke zu springen und und teure Schnapsflaschen in den Taschen verschwinden zu lassen.

Einmal nahm meine Mutter mit dem Fahrrad erfolgreich die Verfolgung auf und konnte die Herausgabe des Diebesgutes erzwingen.

Ich setze meinen Rundgang fort. Jetzt bin ich in der "Guten Stube" der Großeltern angelangt. Ich sehe sie hier aufgebahrt, als das ganze Dorf von ihnen Abschied nahm: 1951 vom Großvater, 1955 von der Großmutter.

Feierliche Männer in schwarzen Zylindern brachten sie anschließend zum nahegelegenen Friedhof auf dem Kirchberg.

Die "gute Stube" sah in ihren Wänden aber auch viel von dem, was wohl Goethe mit "Tages Arbeit , Abends Gäste - saure Wochen, frohe Feste" meinte. Jetzt ist im großen, an holzgetäfelten Zimmer nichts ist mehr vom Glanz vergangener Zeiten zu spüren, Teile der niedrigen Decke sind eingebrochen und dort wo früher einmal das Klavier stand, türmt sich der Unrat.

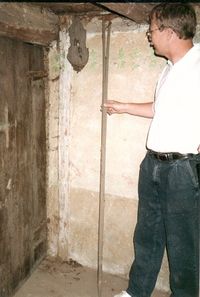

Im finsteren Keller

Ich bin nun bereit für einen Abstecher in das weiträumige Kellergewölbe, das sich in zwei parallelen Gängen nach hinten in den Berg hineinbohrt. Ich stemme mich gegen die eiserne Tür, bis diese schließlich quietschend nachgibt. Feuchte Kühle und totale Finsternis schlagen mir entgegen. Das elektrische Licht funktioniert nicht mehr und so bewege ich mich tastend auf den großen steinernen Fußbodenplatten vorwärts, blind vertrauend auf mein Gedächtnis, in welchem jeder Winkel des Hauses unauslöschlich abgespeichert ist.

Ich passiere den langen Vorratstunnel, wo früher in Reih und Glied die Bier- und Limonadenkästen standen, dann den Kessel der Hauswasseranlage und ahne am Echo meiner Schritte, dass Kartoffel- und Kohlenkeller wohl leergeräumt sein müssen.

Nein, zu den Angsthasen zähle ich mich nicht, aber woher kommt plötzlich dieses beklemmende Gefühl?

Woher auf einmal dieser kalte Luftzug und ist da nicht der leise bellende Raucherhusten des längst verstorbenen Mieters Bernhard Meschter aus dem hinteren Kellergang zu vernehmen?

Ich halte den Atem an und lausche angestrengt in die Dunkelheit - nichts, nur das unnatürlich laute Klicken eines herabfallenden Wassertropfens bricht sich an den feuchten Wänden. Raus hier!

Das lichte erste Stockwerk

Schneller als ich es betreten habe, verlasse ich das mir unheimlich gewordene Kellergewölbe wieder und steige tief durchatmend die knarrende Holztreppe zum lichtdurchfluteten ersten Stock empor. Hier liegen die Räume, in denen wir in den ersten Jahren (1943 - 1947?) und zuletzt wohnten, d.h. zwischen 1962 und 1968.

Ich betrete das vordere Zimmer, das uns später als so genannte "Gute Stube" diente und in dem ich am 5.August 1944 bei Vollmondschein geboren wurde. Wegen Fliegeralarms - die 20km entfernte Raffinerie in Rositz wurde wieder einmal bombardiert – konnte keine Hebamme kommen, so dass mich meine Mutter, so hat sie es erzählt, hier ganz allein entbinden und abnabeln musste.

Durch die schmale Küche betrete ich die große und deshalb sehr niedrig erscheinende Wohnstube. Fast muss ich den Kopf einziehen, denn die Decke ist teilweise eingebrochen, der Rest wird von einem krummen Balken nur noch mühsam gehalten. Durch einen schmalen Spalt schimmert das Licht vom Dachboden hindurch.

Dieses Zimmer ist mir fremd geworden, denn der letzte Mieter hatte zur Straße hin hässliche größere Fenster einbauen lassen und die zur Scheune und zum Hof zeigenden Öffnungen wurden kurzerhand zugemauert.

Durch eine schief in den Angeln hängende Tür betrete ich schließlich "mein" Zimmer. Damals, während der Oberschulzeit, war dieser dämmrige Ort mein kleines Reich, hier war ich unumschränkter Herrscher, hier verbrachte ich unzählige Stunden mit meinen Radiobasteleien. Ich sehe mich sitzen, an einem alten Tisch unter dem kleinen Fenster und mit dem Lötkolben hantierend.

Vater half mir beim Bau meines ersten Detektorempfängers. Die Kopfhörer (ich habe sie heute noch und halte sie heilig) stammten aus dem Nachlass des legendären Pfarrers Paul Kühne, dem Rundfunkpionier von Rathendorf.

Seine Witwe hatte mir damals auch all seine Hinterlassenschaften an Kristalldetektoren, Spulen und Röhren aus den zwanziger Jahren vermacht, war ich doch als der Einzige bekannt, der an diesen Dingen überhaupt Interesse hatte. Heute wäre jedes dieser Einzelstücke eine Sammler-Rarität, damals warf ich vieles achtlos weg – ein unverzeihlicher Fehler!

Bis spät in die Nacht lauschte ich mit einem umgebauten Volksempfänger (so genannte "Goebbels-Schnauze"), den ich mit zwei Wehrmachtsröhren RV12P2000 bestückt hatte, auf die geheimnisvollen Morsesignale von Funkamateuren aus der fernen weiten Welt.

Ich verschickte Hunderte von Empfangsberichten, so genannte "QSL-Karten", nach Deutschland, Europa, USA oder auch zum Südpol und freute mich, wenn Monate später eine Antwort aus geheimnisvoller Ferne eintraf.

Als QSL-Karten dienten mir die alten Ansichtskarten unseres Hauses (siehe obige Abbildung), die ich mit dem Stempelaufdruck "DM 1890/N, op: Walter Doberenz" versah.

Damals war noch ein riesiger Kartenstapel aus den Restbeständen des Geschäfts der Großeltern vorhanden, heute hüte ich die letzten mir verbliebenen Exemplare wie meinen Augapfel.

Aus heutiger Sicht war das Verschicken von Hunderten dieser wertvollen handcolorierten Postkarten sicherlich eine maßlose Verschwendung. Doch ist dem alten Haus dadurch eine verdiente Ehre widerfahren - der "Gruß aus Rathendorf" wurde gleichmäßig über den ganzen Erdball verstreut.

Über diesen kleinen Kurzwellenempfänger für den ich alle Schwingkreise und weitere Schaltungsdetails mit selbst abgeleiteten Formeln berechnete, habe ich als Schüler der 11.Klasse der EOS Rochlitz eine so genannte "Jahresarbeit" geschrieben, die bei den Lehrern Erstaunen hervorrief (einem "Hinterdörfler" hatte man so etwas wohl nicht zugetraut) und mit Bestnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik, Physik und einem "Gut" für Technisches Zeichnen bewertet wurde.

Ohne Hilfe meines Vaters, der mir fehlende Bauteile mitbrachte und von seiner Sekretärin das Manuskript abtippen ließ und meines Bruders Martin, der alle Fotos mit seiner EXA anfertigte, hätte ich das allerdings nicht geschafft.

Handwerklich nur durchschnittlich begabt entdeckte ich in jener Zeit, welch großes Vergnügen mir die Lösung und Publikation mathematisch-technischer Probleme bereitete.

In meinem kleinen Zimmer war es meistens ziemlich dunkel und ich brauchte für meine Basteleien fast immer elektrisches Licht. Doch früh am Morgen schien im Frühling und Sommer für ein bis zwei Stunden die Sonne durch die kleine Fensteröffnung, Vogelgezwitscher und der Duft der riesigen alten Linde begleiteten mein Hantieren mit Blech, Draht und Lötkolben.

Wo ist die Linde geblieben?

Ein Blick aus dem kleinen Fenster zeigt mir, dass draußen etwas fehlt - die riesige Linde, die mir auch als Aufhängepunkt für meine Kurzwellenantenne diente, ist verschwunden.

Dieser herrliche Baum schien für die Ewigkeit geschaffen aber jetzt sehe ich nur noch einen verwitterten, zersplitterten Baumstumpf an seiner Stelle - hat die Linde der Blitz getroffen oder war es Altersschwäche?

Lediglich die gewaltigen Wurzeln, die sich wie Krakenarme über den abschüssigen Hang erstrecken, sind geblieben und halten nach wie vor das Erdreich fest.

Verwegen und leichtsinnig, wie wir als Jungen damals waren, hatten wir auch die Linde erklettert und ganz oben in einer leeren flachen Konservendose unser "Wipfelbuch" eingerichtet.

Mit einem am Bindfaden befestigten Bleistiftstummel wurden alle Klettertouren akribisch registriert.

Eine Episode aus jener Zeit kommt mir in den Sinn: Frau Köhler, eine Nachbarsfrau, rennt aufgeregt zu unserer Mutter: "Frau Doberenz, kommen Sie schnell, ihre Jungs klettern ganz oben in den Bäumen herum!".

Unsere Mutter (alles andere als eine Rabenmutter!) bleibt aber ruhig und gefasst, ist sie doch dergleichen von uns gewöhnt: "Ach, machen Sie sich nur keine Sorgen, der liebe Gott wird meine Kinder schon behüten."

Wir missachteten die strengen Verbote des "jungen" Pfarrers (der kam aus dem Westen und hieß Paul Kühn, zufällig also fast genauso wie der "alte" Pfarrer Paul Kühne) auf die hohe Eiche des benachbarten Kirchengrundstücks zu klettern, denn es war ein unbeschreibliches Gefühl, vom schwankenden Wipfel aus auf das tief unter uns liegende Haus herabzublicken oder mit den Augen in die Ferne zu schweifen.

Die damals (kurz vor der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft) noch bunten Handtuchfelder der Bauern sahen zu jeder Jahreszeit anders aus: grünende Saaten, sattgelber Raps, Kornpuppen und weidende Kühe.

Übrigens dürfen wir drei Doberenz-Brüder wohl für uns den Ruhm beanspruchen, die letzten Kuhhirten von Rathendorf gewesen zu sein. An den Herbstnachmittagen machte sich jeder mit Stock und Gummistiefeln auf den Weg zu "seinem" Bauern, der Büttner, Kirsten, Sieber oder Thalmann hieß, um eine Herde von ein bis zwei Dutzend der schwarz weiß gefleckten Rindviecher auf die Wiesen zu treiben. Meist ging es bei dieser Tätigkeit, die mit 50 Pfennig pro Nachmittag alles andere als fürstlich entlohnt wurde, recht geruhsam zu. Die gutmütigen Tiere, die man alle beim Namen kannte, ließen sich willig dirigieren.

Aber wehe, wenn die Wiese kahlgefressen war und in der Nähe die saftigen Blätter eines Rübenfeldes winkten! Angestiftet von der Leitkuh erlagen die Tiere schließlich reihenweise den kulinarischen Verlockungen. Unsere Cowboy-Idylle mutierte zum Albtraum, da es so gut wie unmöglich war, die außer Rand und Band geratene Herde wieder aus Schlaraffia zu vertreiben.

Kaum hatte man mit verzweifelten Stockhieben einige Tiere auf die karge Weide zurück geknüppelt, waren die anderen schon wieder im Rübenfeld eingetroffen. In der Regel dominierte die Gier der Kreatur über den Schmerz der Schläge.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie mir einmal Bauer und Bäuerin mit schwerem Prügelgerät zur Hilfe eilen mussten, um einer solchen Fressorgie gewaltsam Einhalt zu gebieten. Die Verwüstungen im Rübenacker waren beträchtlich, ich hatte dafür mit zwei Tageslöhnen zu büßen.

Nach und nach setzten sich zu jener Zeit die elektrischen Weidezäune durch. Das geheimnisvolle Ticken aus den schwarzen Plastekästen, die den dünnen Draht speisten, von dem sich das Rindvieh respektvoll fernhielt, machte uns schließlich arbeitslos. Ende der fünfziger Jahre wurden die bäuerlichen Einzelbetriebe zwangsweise aufgelöst und zu Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPGs) zusammengeschlossen – auch die Ära der Kuhhirten war damit unwiederbringlich vorbei.

Auf dem staubigen Dachboden

Eine wackelige Holztreppe führt von der Rollkammer hinauf zum weitläufigen, zweigeschossigen Oberboden. Die Stufen sind teilweise abgebrochen, ich muss mich in acht nehmen, um nicht abzurutschen. Die jetzt vor mir liegende große leere Fläche ist lichtüberflutet, Staub und Spinnenweben vor den Fenstern können der eindringenden Sonne nur schwachen Widerstand entgegensetzen. Im Winter und bei schlechtem Wetter konnten wir Kinder hier oben sogar Fahrrad fahren. Jetzt dringt Feuchtigkeit durch das an mehreren Stellen defekte Dach, die Spuren ausgetrockneter Wasserlachen überdecken die staubigen Holzdielen.

Ich verzichte darauf, noch eine Etage höher auf den Spitzboden zu steigen, stattdessen wende ich mich der dunklen Kammer zu, die den Zwischenbau mit dem Kleinen Haus verbindet.

Durch eine stabile Holztür mit brutal herausgerissenem Schloss gelange ich in den langgestreckten Verschlag, der von einem winzigen Dachfenster spärlich erleuchtet wird. Im Halbdunkel stolpere ich über herumstehende Kisten und Kartons, Akten und Büchern liegen auf dem Fußboden verstreut.

Dieser Teil des Dachbodens war seit dem Auszug unserer Familie aufgrund einer Regelung mit dem neuen Hauseigentümer (Bürgermeister Max Unger) in unserer Obhut geblieben. Offensichtlich sind aber die zwielichtigen Mieter, die in den Jahren nach der Wende in der unteren Wohnung hausten, auch hier eingebrochen und haben alles aus ihrer Sicht verwertbare beiseite geschafft.

Ich schleppe einen brüchigen und von Nässe durchfeuchteten Karton zum erblindeten Dachfenster, um den Inhalt bei Licht zu inspizieren. In der Mitte finden sich trocken gebliebene Geschäftsbücher der Großeltern. In Omas gestochen klarer deutscher Tintenschrift sind Ein- und Ausgaben für den kleinen Laden aus dem Jahr 1908 akribisch vermerkt. Ich stoße auf Vaters Schulhefte von 1922 und halte eine von der Feuchtigkeit stark angegriffene Kopie seiner in Weimar abgefassten Ingenieurarbeit in den Händen.

In einem verstaubten Aktenordner finde ich den zähen Behörden-Schriftwechsel zu Vaters Autobestellung, der sich über mehrere Jahre hinzog. Sein schöner PKW F7 war nämlich 1945 von den Russen entschädigungslos beschlagnahmt worden.

1963 stand dann endlich der neue Trabant vor der Scheune - Vaters ganzer Stolz.

Diese absurde Akte, gefüllt mit Dringlichkeitsanträgen und Stellungnahmen des Arbeitgebers (VEB Energieversorgung Karl Marx Stadt) erscheint es mir wert, als Beweismittel für spätere Generationen erhalten zu bleiben. Außerdem packe ich noch einige gut erhaltene Mathematik- und Geographie-Lehrbücher aus den zwanziger Jahren ein.

Der "Kompass fürs Leben"

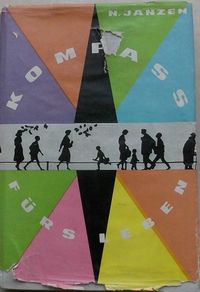

Schon will ich die Dachkammer wieder verlassen als mein Blick auf ein Buch mit buntem zerrissenen Schutzumschlag fällt. Ich wische den Staub weg und lese "Kompass fürs Leben" von einem sowjetischen Professor Nikolai Janzen.

Dieses kommunistische Machwerk packe ich ebenfalls mit ein, denn 1962 hatte es mir Schuldirektor Krügel persönlich überreicht mit dem dringenden Ratschlag es intensiv zu studieren.

Das war im Anschluss an eine „hochnotpeinliche Befragung“ im Lehrerzimmer, ich war wegen unbedachter Äußerungen über die VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) von Mitschülern beim Rex denunziert worden.

Ich hatte gesagt, dass man diese Organisation eigentlich abschaffen könne, weil der Zweite Weltkrieg ja nun schon lange genug vorbei sei. Wegen dieser Naivität wäre ich fast von der "Roten EOS" geflogen, man wusste sehr wohl dass ich der Sohn eines ehemaligen NSDAP-Mitglieds war, nicht an der Jugendweihe teilgenommen hatte und die "Junge Gemeinde" besuchte.

Der Rektor aber glaubte offensichtlich, dass er mich noch umerziehen könne.

Ich blättere im Buch und lese im Schlusskapitel:

"Die Forderungen an die sozialistische Moral müssen hoch sein weil sie den ehrlichen werktätigen Menschen zu großen Leistungen, zu Heldentaten des sozialistischen Aufbaus anspornen und mobilisieren sollen.

Geistige und moralische Zwerge, wie sie der Kapitalismus hervorbringt, sind dazu nicht fähig."

Daneben steht meine mit Bleistift geschriebene Anmerkung:

"Der Sozialismus selbst ist es, der immer mehr Zwerge hervorbringt."

Offensichtlich hatte ich schon damals die Geduld mit den marxistischen Theorien verloren, die man uns im Geschichts- und Staatsbürgerkunde-Unterricht eintrichterte und die sich immer offensichtlicher niemals in Taten umsetzen ließen.

Insbesondere der Grundpfeiler des Marxismus, dass der "von Ausbeutung befreite Mensch" die Höhere Arbeitsproduktivität" entwickelt, was letztendlich gesetzmäßig zum "weltweiten Sieg des Kommunismus" führen werde, wollte mir partout nicht einleuchten. Schon damals war doch das genaue Gegenteil offenkundig, nämlich die ungeheure Vergeudung an gesellschaftlichem Arbeitsvermögen als Folge der "sozialistischen Planwirtschaft".

Die letzten beiden Jahre an der Rochlitzer EOS hatte ich aber endgültig gelernt, wie ich mich verhalten musste, um im Leben vorwärts zu kommen, also mit einem gespaltenen Ich zu leben und nie mehr öffentlich meine ehrliche Meinung zu sagen oder zu schreiben.

Bei der feierlichen Ausgabe der Abiturzeugnisse hat mir Rektor Krügel persönlich das „Goldene Schulabzeichen“ angeheftet. Wie ich erst später aus vertraulicher Quelle erfuhr, war er zur NS-Zeit selbst ein überaus eifriger Hitlerjunge gewesen.

An meiner instinktiven Ablehnung linker Ideologien hat sich auch in meinem weiteren Leben nichts grundsätzliches geändert und das trotz intensivster "Rotlichtbestrahlung" in Zeiten der DDR. Während meines fünfjährigen Ingenieurstudiums in der Sowjetunion (1964-1969) mussten wir u.a. auch folgende Pflichtvorlesungen besuchen und mit mündlichen Prüfungen abschließen: "Grundlagen des Marxismus/Leninismus"", "Wissenschaftlicher Kommunismus", "Wissenschaftlicher Atheismus" , "Politische Ökonomie des Sozialismus" , "Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion" (KPdSU).

Um den Traum einer Hochschulkarriere zu verwirklichen trat ich 1971 als Doktorand an der TU Karl Marx Stadt in die "Sozialistische Einheitspartei Deutschlands" (SED) ein, musste das monatliche Parteilehrjahr besuchen und vor meiner Habilitation 1988 sogar noch ein halbjähriges Zusatzstudium des Marxismus/Leninismus an der Bezirksparteischule über mich ergehen lassen.

Des Spukes Stütze sind Rechen und Mütze

Über der Tür am anderen Ende der Kammer hängt noch die fast bis zur Unkenntlichkeit verstaubte Silberhochzeitsgirlande meiner Eltern aus dem Jahr 1966.

Wenige Monate später hat Vater schweren Herzens sein Elternhaus verkauft. In der 100km entfernten kleinen Erzgebirgsstadt Thalheim, wo er als Ingenieur in einem Elektronikbetrieb arbeitete, konnte er (vor allem auf Drängen meiner Mutter) ein wesentlich kleineres aber viel besser erhaltenes Haus erwerben.

Eine einmalig günstige Gelegenheit, denn das Eigentümer-Ehepaar, bei denen er die Woche über als Untermieter wohnte, hatten das Rentenalter erreicht und konnten in den Westen zur Tochter übersiedeln.

Da auch das im Oberdorf befindliche Doberenz-Bauerngut in fremde Hände gekommen war (der einzige Erbe fiel im Zweiten Weltkrieg) und es für uns drei Brüder nach dem Abitur hier keine Zukunft gab, war damit die jahrhunderte alte Ära der Familie Doberenz in Rathendorf für immer beendet.

Knarrend öffnet sich die Tür und gibt den Weg frei zum Dachboden des Kleinen Hauses, den ich nun zögernden Schrittes betrete.

"Des Spukes Stütze sind Rechen und Mütze" - dieser von uns Kindern damals geprägte Reim schießt mir plötzlich durch den Kopf. Ob sie wohl noch dort hängen?

Mein Blick dreht sich langsam zur Wand nach links.

Tatsächlich, Rechen und Mütze sind an ihrem alten Fleck geblieben, genau dort hinter der Tür, wohin sie Vater 1951 angenagelt hatte, nachdem unser Opa bei der Rückkehr von der Feldarbeit von einem Blitz erschlagen wurde.

Das Unglück geschah nur zweihundert Meter hinter unserem Haus. An den grellen Knall, der sich wie ein furchtbarer Peitschenhieb vom sonstigen Donnergetöse jenes schweren Junigewitters abhob, kann ich mich auch heute noch erinnern. An der Unglücksstelle stand immer eine Vase mit einem Feldblumenstrauß.

Auf Vaters Anweisung mussten wir von den Fahrrädern absteigen, wenn wir dort vorbeifuhren.

Vom hölzernen Rechen ist allerdings nur noch der von Würmern arg in Mitleidenschaft gezogene Stiel übriggeblieben. Auch Opas an einem großen rostigen Nagel aufgespießte graue flache Mütze ist von Motten schon fast bis zur Unkenntlichkeit zerfressen. Deutlich ist aber auf ihr das vom Blitz erzeugte große Loch mit dem zerfransten schwarzverbrannten Rand zu erkennen.

Rechen und Mütze gaben unserer damals hemmungslos wuchernden kindlichen Phantasie willkommenen Nährboden für mancherlei Spukgeschichten, denn gleich nebenan liegt die geräumige Dachkammer, in welcher wir zu dritt schliefen.

Es geschah meist zur Zeit der Frühjahr- oder Herbststürme, wenn der Wind zu nächtlicher Stunde um das winklige Gemäuer fegte. Er brachte die Dachziegel zum Klappern und heulte gar schauerlich im Schornstein. Wenn auch noch der Mond hinter dem Fenster durch Wolkenfetzen jagte und die nahe Kirchturmuhr zur Geisterstunde schlug, dann schien das alte Haus zu neuem geheimnisvollen Leben zu erwachen.

Dann glaubten wir, unter all den ächzenden pfeifenden Geräuschen und dem Knarren des Gebälks auch deutliche Schritte zu vernehmen, die sich auf dem langen Weg vom Keller über Erdgeschoß, ersten Stock, Bodentreppe und Oberboden langsam näherten. Die dazwischenliegenden Verschläge bzw. Bodenkammern übernahmen zunächst eine Art Schutzfunktion, doch diese Sicherheitszonen waren bald aufgebraucht.

Bald lagen wir steif und regungslos in unseren Betten, denn immer deutlicher waren die müden schleppenden Schritte zu hören. Wer sich nicht die Decke über den Kopf gezogen hatte, starrte voller lähmender Angst auf die Kammertür - wann springt sie endlich mit lautem Knall auf und es erscheint der in geisterhaftes Licht gehüllte Opa?

Doch seltsamerweise geschah......nichts - bei Rechen und Mütze angelangt, schien sich der Spuk im Nichts aufzulösen. Traum oder Wirklichkeit? Für uns waren damals die Grenzen nicht auszumachen.

In der schiefen Schlafkammer

Zwei Schritte noch und ich bin in unserer Schlafkammer der ersten zehn Kindheitsjahre, die ich nicht nur mit nächtlichen Gespenstergeschichten, sondern auch mit sonstigen nebelhaften Kindheitserinnerungen in Verbindung bringe.

Zunächst muss ich mich tief bücken, um mit dem Kopf nicht an die hier schiefe und niedrige Decke zu stoßen. Doch dann kommt der tiefe Absatz im Fußboden, der den Unterschied der Geschoßhöhen von Großem und Kleinem Haus auszugleichen hat. Ein Schritt nach unten - ich kann mich wieder aufrichten und konstatiere: In dieser Kammer hat seit fast dreißig Jahren niemand mehr gewohnt.

Bis auf die alten Kastenmatratzen, die hochkant an der Wand lehnen, sind alle anderen Möbel verschwunden.

Die morschen Dielenbretter knarren beängstigend. Sie waren schon zu unserer Zeit ziemlich gekrümmt, ein Wunder, dass der Fußboden immer noch nicht durchgebrochen ist.

Ich schleiche auf Zehenspitzen umher, entdecke die Reste einer von mir verlegten Telefonleitung, die zu dem im Kleinen Haus befindlichen Wohnzimmer führte. Mein Vater hatte mir dazu ausrangierte Handapparate aus seinem Betrieb mitgebracht. Es waren meine ersten Experimente auf diesem für mich schon damals faszinierenden Gebiet der Nachrichtentechnik und Elektronik, das mich seitdem immer mehr in seinen Bann gezogen hatte und meinen späteren beruflichen Werdegang bestimmte.

Das einzige Fenster stand im Sommer meist weit offen. Von hier aus kann man auf den Hof zwischen Großen und Kleinen Haus herabblicken und auch weit in die Ferne über die Felder in Richtung Nachbardorf Jahnshain schauen.

Es war mehr als nur ein einfaches Fenster. Es war Quelle einer unermesslichen Zahl von prägender Kindheitserinnerungen.

So ging ich noch nicht zur Schule, als wir an dieser Stelle einmal heimlicher Zeuge wurden, wie die von den Großeltern gemästete kapitale Sau vom Fleischer fachgerecht abgestochen und zerlegt wurde. Das jämmerlich schrille Quieken der ihr nahes Ende ahnenden Kreatur brach sich an den Hauswänden und klingt mir noch heute schauerlich in den Ohren. Entsetzt beobachteten wir, wie anschließend mehrere Erwachsene auf dem Kadaver knieten, um das Blut herauszupressen, welches, wenn es nicht in den eiligst hingehaltenen Gefäßen aufgefangen werden konnte, sich über das Hofpflaster ergoss.

Erstaunlich, welche Menge an Fleischprodukten ein einziges Schwein lieferte: die Nachbarschaft stand mit leeren Eimern Schlange um kostenlos Wurstbrühe abzufassen, auch wir schlugen uns die Bäuche voll mit Brot und frischer Leberwurst, Unmengen an Fleisch und Wurst wurden eingekocht bzw. wanderten in die Räucherkammer.

"Tiritomba, Tiritomba, immer könnte ich in Deine Augen sehn. Tiritomba, Tiritomba, denn die Liebe ist so schön ..." - ich höre junge Mädchen mit Inbrunst und Hingabe diesen damals topaktuellen Schlager singen.

Gisela Meschter, Tochter unserer im Erdgeschoß des Großen Hauses wohnenden Mieterfamilie, feierte mit ihren Schulfreundinnen ihren 14. Geburtstag.

Mit dabei war auch die hübsche Ingrid Härtig, eine Bauerntochter aus dem Oberdorf und Klassenkameradin meines älteren Bruders Reinhard, die sich zwei Jahre später aus Verzweiflung und Liebeskummer im Kuhstall des elterlichen Bauernhofes erhängte. Der junge gutaussehende Dorfelektriker hatte ihr ein Kind gemacht und sie dann sitzengelassen.

Manchmal tönten durch dieses Fensters aber auch die ungeheuerlichsten und gotteslästerlichsten Flüche, ausgestoßen von unserem Mieter Bernhard, der sich im Zustand äußerster Trunkenheit wieder einmal furchtbar mit seiner Frau stritt.

Bösartigerweise habe ich Bernhards Wutausbrüche manchmal bewusst provoziert, indem ich zielgerichtet seinen abendlichen West-Fernsehempfang störte. Damals experimentierte ich mit einem kleinen transistorisierten Sender und zur Überprüfung von dessen Funktionsfähigkeit eignete sich Bernhard hervorragend als Indikator.

Er hatte neben dem Haus einen baumhohen drehbaren Antennenmast errichtet, da Vater ihm die Antenne direkt auf dem Dach verboten hatte.

Weit angenehmer als Bernhards Flüche war das melodische Lied der Amsel anzuhören, zuverlässig trug sie uns an warmen Sommerabenden ihre endlosen Strophen vor. Auch wehte der Wind oft Klavierspiel und Gesang vom Gehöft jenseits des Baches herüber. Helmut Laube, ein uns Kindern stets wohlgesonnener Lehrer, Sänger und Liederdichter aus Schlesien, war in den Wirren der Nachkriegszeit ausgerechnet hier in Rathendorf hängengeblieben, hatte eine Bauerntochter geheiratet und sich schließlich mit dem friedlichen Landleben abgefunden.

Kaum zu glauben, dass hier in diesem Raum einmal drei Betten ihren Platz fanden! In der Mitte präsentierte sich der damals von uns gemeinschaftlich genutzte überdimensionierte "Nachttopf". Jeden Morgen war ein anderer mit dem Entleeren des meist randvoll gefüllten Gefäßes an der Reihe. Wir hatten allerdings außergewöhnliche Fähigkeiten entwickelt, das brisante Objekt ohne Malheur die steile Bodentreppe hinabzubugsieren.

Hier neben der Kammertür stand Martins stets mit einem großen Vorhängeschloss gesicherte kleine Truhe, auf der unsere Mutter immer saß, wenn sie uns mit ihrer schönen Sopranstimme jeden Abend in der Dunkelheit ein Schlaflied sang ("Nun ruhen alle Wälder..." , "Schlaf Herzenssöhnchen...").

An den Wänden hängen tatsächlich noch einige biblische Sprüche und von uns gemalte Bilder aus der Konfirmanden- und Schulzeit. In einem verstaubten gläsernen Rahmen entdecke ich zerfallene Reste eines Lindenblattes. Was darunter in verblichener kindlicher Schönschrift steht, berührt mich seltsam:

Ein Blatt aus sommerlichen Tagen,

ich nahm es so beim Wandern mit,

auf dass es einst mir möge sagen,

wie laut die Nachtigall geschlagen,

wie grün der Wald den ich durchschritt.

Die außergewöhnliche Hinterhoftreppe

Das Haus verlasse ich über die längliche "Rollkammer" (ehemals stand hier eine handbetriebene Wäschemangel), die von fünf Glasscheiben, die den oberen Abschluss der schweren Tür bilden, nur schwach erhellt wird.

Das Muster der fünf leuchtenden Rechtecke hat sich tief in mein Gehirn eingebrannt und erweckt in mir früheste Kindheitserinnerungen, denn ich starrte wohl unentwegt darauf, wenn ich von Mutter in die dunkle Rollkammer gebracht und auf's Töpfchen gesetzt wurde.

Oft zerflossen die hellen Quadrate in einem Tränenschleier, wenn man vergessen hatte mich nach vollbrachter Mission wieder abzuholen.

Nachdem ich einen der beiden massiven Holzriegel beiseite geschoben habe kann ich die Tür mühelos öffnen. Draußen führt ein kurzer schattiger Gang entlang der Hauswand zum Hinterhof. Die andere Seite des Gangs wird von einer maroden Mauer begrenzt. Krumm und schief hält dieses aus losen Granitbrocken geschichtete und ehemals annähernd gerade Bauwerk auch heute noch dem Druck des höher gelegenen Gemüsegartens stand.

Das Ende der Mauer bildet eine jämmerliche und teilweise mit Unkraut überwucherte sechsstufige Treppe. Die zweite und die oberen drei Stufen aus rotem Rochlitzer Porphyr sind noch im Originalzustand erhalten, die übrigen beiden wurden durch Ziegelsteine und ein Betonelement ersetzt.

Immer wenn wir zu Wochenbeginn ins Internat der Oberschule Rochlitz aufbrachen, mussten wir das schwer bepackte Fahrrad zunächst diese Treppe hochhieven, um es dann ca. 40m steil bergan zu schieben, bis wir uns endlich, ziemlich außer Atem, auf der Höhe des Kirchbergs in den Sattel schwingen konnten.

Aber diese Treppe hatte aber für mich noch eine ganz besondere Bedeutung – sie diente mir als treuer und unbestechlicher Gradmesser für Sprungkraft und allgemeine Fitness. Sozusagen erfüllte sie die Funktion eines Analog/Digital-Wandlers (zumindest jeder Ingenieur weiß, was es mit diesem Begriff auf sich hat).

Der kräftezehrende Anlauf über den steil ansteigenden Hof und der Absprung waren schwierig, stolz war ich, als ich als 10jähriger endlich vier Stufen geschafft hatte.

Jahre vergingen in denen ich immer wieder versuchte eine Stufe mehr zu bewältigen, genaues Timing war wichtig, denn der Anlauf durfte nicht zu lang sein, weil dessen steiler Anstieg die für einen optimalen Absprung erforderlichen Kräfte reduzierte.

War der Anlauf zu kurz, wurde die notwendige Geschwindigkeit nicht erreicht um eine Stufe höher zu landen.

Unvergessen ist dieser eine frische klare Morgen in den Sommerferien 1962, an dem ich als 17jähriger ohne besondere Vorbereitungen und Anstrengungen wie von einer geisterhaften Kraft gehoben durch die Luft schwebte und auf der obersten, der sechsten Stufe landete. Es war das erste und das einzige Mal dass mir dieses Wunder gelang, alle nachfolgenden Versuche endeten bestenfalls auf der vorletzten Stufe, in späteren Jahren auch das immer seltener.

Heute versuche ich es noch einmal, nach kräftezehrendem Anlauf werden es mit Ach und Krach nur noch zwei Stufen und diesen sinnlosen Ehrgeiz bezahle ich mit einer schmerzhaften Zerrung am rechten Fußgelenk.

Das zerbrochene Bienenhausfundament

Ich befinde mich jetzt im hinteren Garten, der unmittelbar am Fuß der Rabatten am Hang des Kirchbergs liegt und fasse an die Stämme der verwilderten Obstbäume, die Vater gemeinsam mit uns pflanzte.

Vom Unkraut überwuchert entdecke ich Reste des Ziegelfundaments seines geliebten Bienenhauses.

Einen Großteil seiner Freizeit widmete er hier seinem Hobby der Imkerei.

Mir fällt dazu die Geschichte von Richard T. ein, einem alten Bauern im Unterdorf, der gewissermaßen sein Mentor in Sachen Bienenzucht war.

Richard hatte selbst ein großes altes Bienenhaus aus Holz, das man von der Straße aus sehen konnte.

Die Wände waren innen vollständig mit Geldscheinen aus der Zeit der Inflation tapeziert.

Im Dorf wurde gemunkelt, dass Richard der schwarzen Kunst mächtig sei und das so genannte "Siebente Buch Mose" besitze. Tatsächlich war er Anfang der fünfziger Jahre in einen bizarren "Hexenprozeß" mit seinen Nachbarn verwickelt, die ihn und eine alte Frau allen Ernstes des Bundes mit dem Teufel bezichtigten. Details über dieses genauso ungeheuerliche wie absurde Ereignis sind in der Dorfchronik von Manfred Hausotter nachzulesen.

Als Vater noch seine zwei bis drei einzeln stehenden Bienenstöcke hatte, war Richard öfters bei ihm zu Besuch und gab wertvolle Ratschläge. Nachdem sich aber Vater ein neues prachtvolles Bienenhaus von einem Tischler hatte anfertigen lassen, war Richard nur noch ein einziges Mal da. Er saß missmutig auf der Schwelle, murmelte vor sich hin und zog mit einem kleinen Stock merkwürdige Kreise auf der Erde.

Vater vermutete später, dass er wohl neidisch geworden sei und deshalb das Bienenhaus verhext habe, denn seitdem gab es nie wieder eine ordentliche Honigernte.

Vater konnte sich nicht von seinem Bienenhaus trennen. In Einzelteile zerlegt hat er es beim Wegzug aus Rathendorf zum neuen Wohnsitz nach Thalheim transportieren lassen und dort wieder aufgebaut.

Es diente allerdings nur noch als Werkstatt und Fahrradschuppen (Richards Fluch?).

Lediglich zwei übriggebliebene Bienenstöcke hatte Vater ganz hinten im Garten auf einfache Podeste gestellt.

Die Rabatten und der große Knall

Hinter dem Bienenhaus bilden die jetzt mit hohem Gras überwucherten "Rabatten" den hinteren Abschluss des Grundstücks. Dieser terrassenförmig eingeebnete Hang reicht hinauf bis auf die Höhe des Kirchberges und wird beidseitig durch Buschwerk bzw. hohe Bäume begrenzt.

Wir Kinder erlebten hier unser Paradies und mit idealen Bedingungen zum Spielen und Herumtoben in freier Natur.

Später aber verlor die Idylle ihre Unschuld und mutierte zum Schauplatz jugendlichen Leichtsinns - ich landete unsanft auf dem harten Boden der DDR-Diktatur.

Vor meinem inneren Auge sehe ich mich hier an jenem folgenschweren trüben Apriltag des Jahres 1962 auf der mittleren Rabatte eifrig hantieren. Neben mir mein drei Freunde Bernd , Joachim und Rüdiger.

In den Fächern Mathematik, Chemie und Physik sind wir vier die anerkannten Experten der zehnten Klassen der Rochlitzer Erweiterten Oberschule "Friedrich Engels" (die Bezeichnung "Gymnasium" war in der DDR nicht üblich).

Wie ein rohes Ei balancieren wir eine große Glasflasche, gefüllt mit hochbrisanter Ladung, in einer feierlichen Prozession auf ein kleines Ziegelpodest, welches wir am schützenden Steilhang, der direkt an das Pfarrgrundstück grenzt, errichtet hatten.

Das optimale Mischungsverhältnis von Kaliumchlorat und Schwefel und die daraus resultierende maximale Sprengkraft wurde von uns auf Grundlage der an der EOS frisch erworbenen Chemie- und Physikkenntnisse exakt berechnet.

Meine Eltern sind an diesem verhängnisvollen Tag nicht zu Hause, denn Vater arbeitet als Ingenieur in einem größeren Elektrobetrieb in Thalheim (Erzgebirge) und kommt erst an den Wochenenden, Mutter ist als Gemeindeschwester noch im Nachbarort Jahnshain unterwegs.

Übrigens gehören dem "Sprengkommando" außer meinen drei Schulfreunden auch noch als untergeordnete Chargen mein älterer Bruder Reinhard sowie Wolfgang, der Sohn von Dorflehrer Helmut L., an.

Beide haben den theoretischen Teil ihrer "Sprengmeisterprüfung" bereits erfolgreich absolviert und sollen heute mit denen ihnen zugewiesenen Arbeiten beim Mixen und filigranen Zünderbau ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Mein jüngerer Bruder Martin aber hatte sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Er hatte schon immer ein feines Gespür für drohendes Ungemach. Im kilometerweit entfernten Hegeholz verbrachte er den Nachmittag mit Naturbeobachtungen.

Die Gefahr einer vorzeitigen Explosion schätzen wir als eher gering ein, denn wir handeln nach selbst auferlegten strengen Sicherheitsvorschriften, die wir in einem schriftlichen Regelwerk niederlegten, welches später von der Stasi intensiv studiert wurde.

Hinter einem Bretterstapel in Nähe des Bienenhauses haben wir unseren Hauptbefehlsstand eingerichtet, von hier aus können wir die Explosion per elektrischer Fernzündung auslösen und mit selbstgebastelten Winkelfernrohren (Periskopen) das Testgelände überblicken ohne von herumfliegenden Splittern getroffen zu werden.

Nun ist er endlich da, der langersehnte Augenblick der Wahrheit.

Während ich laut zum Countdown herab zähle, dreht "Obersprengmeister" Bernd den Regeltrafo langsam hoch.

Das angeschlossene Multizet zeigt eine Stromstärke von etwa fünf Ampere an, als sich ein dünnes Rauchwölkchen aus der ca. 30m entfernten Bombe emporkräuselt - eine klägliche Fehlzündung?

Nein, denn das was Sekundenbruchteile danach geschieht, übertrifft unsere kühnsten Erwartungen.

Ein furchtbarer greller Blitz zuckt, Grasbatzen und Splitter zischten über unsere Köpfe.

Die gewaltige Detonation lässt das vielstimmige Frühlingsgezwitscher der Vögel für Minuten verstummen.

Das stille Dorf gerät in Aufruhr, die riesige Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen und von den oberhalb der Rabatten liegenden Feldern strömt nach und nach ein gutes Dutzend Schaulustiger herbei, deren mit allerlei Arbeitsgeräten beladene Silhouetten sich grotesk gegen den trüben Frühlingshimmel abzeichnen.

Die unmittelbaren Folgen der Explosion halten sich glücklicherweise in Grenzen:

Im Umkreis von mehreren Metern aufgerissene Erde und versengtes Gras, einige auf einer Leine hängende Wäschestücke unserer Mieterin Wanda F. haben Brandflecken und sind von herumfliegenden Splittern durchlöchert, im Erdgeschoss des benachbarten Pfarrhauses ist eine Scheibe zu Bruch gegangen.

Uns selbst ist nichts passiert, stolz spazieren wir in unseren, mit selbstgefertigten "Rangabzeichen" geschmückten Arbeitskitteln in den sich langsam verziehenden Rauschschwaden umher und sind - unbeeindruckt von den stumm gaffenden Dorfbewohnern - mit diversen Aufräumarbeiten beschäftigt.

Einziger ernstzunehmender Störfaktor ist Joseph K., ein verdienstvolles Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rathendorf, der mit deutlicher Verspätung am Tatort eintrifft.

Zu löschen gibt es eh nichts und so steht er da in seiner prachtvollen Uniform, die er sich zu Hause schnell noch angezogen hat, und brüllt irgendetwas.

Aber meine Mutter, die kurz darauf eintrifft, verteidigt uns spontan wie eine Löwin und schlägt Joseph energisch in die Flucht.

Das eigentliche Nachspiel folgt Wochen später.

Die Staatssicherheit hatte über "wachsame Bürger" natürlich Wind von der Sache bekommen. Wie ich lange Zeit später meinen Stasi-Akten entnehme, hat Max U. den "staatsfeindlichen Akt" pflichtgemäß gemeldet. Max ist ein vor wenigen Jahren aus dem Nirgendwo aufgetauchter überzeugter Kommunist, der von der SED-Kreisleitung Geithain den störrischen Rathendorfer Bauern als Bürgermeister vor die Nase gesetzt wurde.

Ich wusste, dass Max mich vor allem deshalb nicht leiden konnte, weil ich mich einmal lauthals über die zahlreichen Rechtschreibfehler in seinen öffentlichen Aushängen lustig gemacht hatte.

In der Folge bekam unser guter Nachbar Rudi E. (ein ehemaliger Wehrmachtsfunker) den Parteiauftrag, mich als möglichen Rädelsführer einer "staatsfeindlichen Gruppierung" auszuspionieren.

Rudi tauchte mehrmals an den Wochenenden bei uns auf um mit mir das Hören und Geben von Morsezeichen zu trainieren, nebenbei erkundigte er sich mit auffallendem Interesse nach der Wirkungsweise meiner elektronischen Basteleien und ob ich auch Sender bauen könne.

SED Genosse Rudi war aber ein anständiger Mensch.

Von Gewissensnöten geplagt, offenbarte er sich bald meinem Vater gegenüber.

Dieser bekam panische Angst - er wusste wohl warum.

Als die Amis 1945 wieder Rathendorf verlassen mussten und die Russen nachrückten wurde Vater als ehemaliges NSDAP-Mitglied verhaftet und auf der Sowjetischen Kommandantur in Frohburg verhört.

Wider allen Befürchtungen schickte man ihn aber nicht, wie viele andere ehemalige Nazis, ins umfunktionierte KZ Buchenwald, sondern ließ ihn am nächsten Tag wieder laufen.

Aufgrund des Hinweises eines missgünstigen Nachbarn entdeckten die Russen aber in der Scheune sein unter einer großen Plane versteckten PKW F7 und beschlagnahmten diesen entschädigungslos.

Damals widersetzte er sich dem Drängen meiner Mutter, mit der Familie nach dem Westen zu fliehen ("ich lasse meine Eltern nicht in Stich").

So verlor er seine Beamtenstelle als Reichsbahninspektor und musste zwei Jahre in einer Sandgrube bei Penig schuften, ehe er - durch die körperlichen Anstrengungen fast zum Skelett abgemagert, wie Fotos aus dieser Zeit belegen - wieder in seinen Ingenieurberuf zurückkehren durfte.

Aufgrund von Rudis Warnung verbot Vater mir alle chemischen Experimente strengstens, auch meinen Briefwechsel mit dem westdeutschen Schüler Gerhard W. aus Braunfels an der Lahn musste ich einstellen.

So richtig unangenehm wurde es für mich aber erst einige Wochen später. Direkt von der Schulbank - mitten heraus dem Geschichtsunterricht (den Rektor Krügel höchstpersönlich durchführte) - holen mich zwei Stasi-Leute ab um mich in einem grünen Jeep zur Kreisdienststelle Geithain zu bringen. Eisiges Schweigen während der Fahrt.

Verschüchtert und verängstigt musste ich eine mit scharfen Worten und unter grellem Licht vorgebrachte Anklage über mich ergehen lassen, deren hauptsächliche Grundlage der Bericht von Bürgermeister Max U. war.

Dieser hatte alles versucht, was sein beschränkter Intellekt zuließ, um mich grünes Bürschlein als "Staatsfeind" ans Messer zu liefern.

"Wir werden den reaktionären Sumpf rund um die Rathendorfer Kirche trocken legen!°, tobte der mir direkt gegenüber sitzende Stasimann, "... reicht es denn nicht, dass wir den Nazi Stier in den Knast gesteckt haben?"

Dem ist als Erklärung hinzuzufügen dass "Nazi Stier" unser langjähriger und verdienstvoller Rathendorfer Lehrer und Kantor Oskar Stier war, der sich damals im Kirchenchor offen gegen die Zwangskollektivierung der Bauern ausgesprochen hatte.

Er wurde verraten und in einem aufsehenerregenden Prozess in Leipzig wegen "staatsfeindlicher Hetze" zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Als gebrochener Mann kehrte er aus der Haft zurück.

Zurück zum Verhör in Geithain: Ein zweiter Stasi-Mann, dessen Gesicht ich im Schatten der Lampe nicht genau erkennen konnte, löste seinen rabiaten Vorgänger ab. Im fast schon väterlichen Tonfall wollte er von mir wissen, welche "Anschlagsziele" auf "sozialistisches Eigentum" in Vorbereitung waren, ob mir mein Vater beim Bombenbau geholfen habe, welche Rolle der Pfarrer dabei spielte und weitere absurde Verdächtigungen.

Unter Tränen beteuerte ich, dass jedweder Gedanke an "staatsfeindliche Aktivitäten" mir und meinen Freunden absolut ferne lag und wir natürlich immer bereit waren mit all unseren naturwissenschaftlichen Kenntnissen den Aufbau des Sozialismus zu unterstützen.

Letztendlich musste man dann wohl resigniert die Haltlosigkeit aller Anschuldigungen eingesehen haben und ich wurde wieder nach Rochlitz ins Internat zurückgebracht.

So blieb mir der drohende Schulverweis erspart und ich kam mit einer vom Rektor ausgesprochenen strengen Verwarnung davon.

Alle anderen Protagonisten des legendären "Sprengkommandos" blieben weitestgehend ungeschoren.

Fortan verlor ich jegliches Interesse an der Chemie und beschäftigte ich mich in meiner Freizeit nur noch mit physikalischen Problemen, insbesondere mit Radiobasteleien und später mit dem für uns "eingesperrte" DDR-Bürger besonders verlockenden grenzenlosen Amateurfunk.

Fortsetzung folgt